足の臭いが洗っても取れないのはなぜ?|内臓が原因?治し方を紹介

皆様は「自分の足の臭いが気になって仕方がない」と感じた経験はありますか?

私もある時、自宅でリラックスしていた時に、ふと自分の足が臭いと感じる瞬間がありました。

その日は特に忙しく、一日中革靴を履いていたため足が少し蒸れていることは分かっていましたが、外出中は特に気にしていませんでした。

しかし、家に帰りテレビを見ていると、足元からほのかな臭いが漂ってくるのを感じました。

急いで靴を脱いで足を確認すると、確かに足の臭いがすることが分かり、自分の足に臭いがついていることに、驚きと困惑を感じたことを覚えています。

以後、私も足のケアについて改めて注意を払うようになりました。

今回の記事では、足が臭くなる原因やにおいやすい人の特徴、対策について解説していきたいと思います。

足が臭う原因

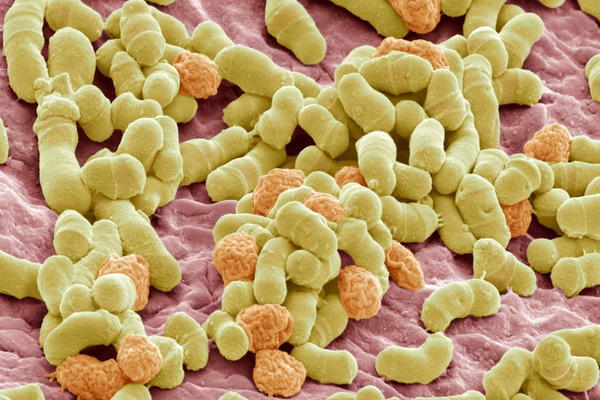

足が臭う主な原因は、皮膚に常に存在する細菌や微生物の活動、汗や皮脂・代謝物など分泌された体液に関連しています。

汗自体にはほとんど臭いは無いと言われていますが、私たちの皮膚表面に存在する細菌と汗が反応することで不快な臭いを生じます。

具体的には、以下の物質が関与しています。

- 酸っぱい匂いは「脂肪酸」

- 刺激的な尿のような臭いは「アンモニア」

夏にかけて汗をかいた状態を放置していると、足の表面に常在する細菌が増殖しやすくなります。

この細菌が汗や皮脂を分解することで、臭いの原因となるのです。

足の皮膚は他の部位と比べて角質化しやすい傾向があり、角質化した皮膚は細菌の繁殖を促すため、他の部位に比べ臭いが目立つ特徴があります。

また、水虫(足白癬)などの真菌感染症が足の臭いの原因になることがあります。

真菌とは「カビ」の一種であり、ケラチンという物質を栄養源にしています。

皮膚の角質にはケラチンが多く含まれており、そのために足に水虫が感染してしまうのです。

これらの感染症は、足の皮膚自体に痒みやただれを引き起こすことがあります。

関連記事:ワキガになる原因とは|どんな匂い?治療法や治し方について解説

足が臭いやすい人の特徴

当然のことながら、密閉性の高い靴を毎日のように履いていると臭いは強くなります。

例えば、ゴアテックスなどの防水素材で覆われた靴やプラスチック素材で作られた靴は湿気を逃すことが難しく、湿度が高くなりがちです。

狭いつま先や窮屈なつくりの靴も、足指の動きや通気性を妨げるため、湿気が溜まりやすくなります。

また、前述した「脂肪酸」という物質は、名前の通り脂肪から分解されて作られます。

普段から脂肪を多く摂取している方や、メタボリックシンドロームを指摘されている方は「脂肪酸」の分泌量が多くなると考えられます。

また、「アンモニア」は摂取したタンパク質から分解されて作られます。

通常、「アンモニア」は肝臓で分解され「尿素」となり尿として排泄されます。

しかし、便秘気味の方で食物が腸内に停滞し多量の「アンモニア」が作られていたり、肝機能が低下している方で「アンモニア」が分解しきれていないと、汗から「アンモニア」が分泌されてしまいます。

足の臭いが洗っても取れないのはなぜ?

十分な乾燥ができない場合、洗って一時的には臭いが取れても再び臭いが発生することがあります。

湿気の多い環境や足の蒸れが続く状態では、細菌の増殖が促進されるため、しっかりと乾燥させることが大切です。

また、細菌・真菌などの微生物は皮膚の表面だけでなく、角質層や爪の下など深い部分にも存在します。

表面だけを念入りに洗っても、完全に除去することはできないのです。

関連記事:加齢臭がする原因と対策を解説|どんな匂い?何歳から匂う?

足の臭いを治す方法や対策

足の臭いを直すには、まずは日常的な足のケアを徹底することが大切です。

以下などをまずは心がけましょう。

- 毎日洗浄する

- 乾燥させる

- 爪の手入れ

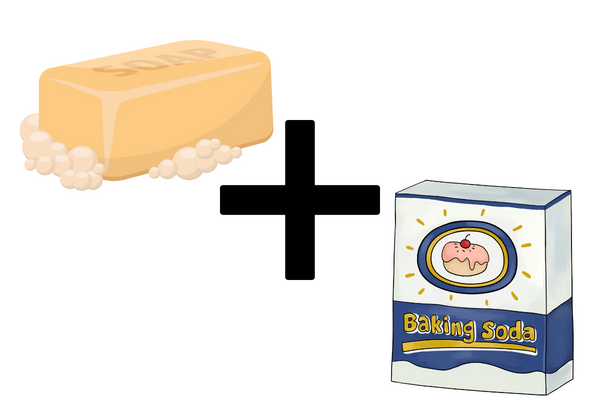

足の洗い方も丁寧にすることを意識しましょう。

手に石鹸や洗浄剤を取り、泡立ててから足に塗ります。

特に足の裏や指の間など汚れや臭いが気になる部位に重点的に洗います。

指の間は、特に汚れや湿気がたまりやすいため指の腹や柔らかいブラシを使って、優しくこすることも効果的です。

洗う時に石鹸と重曹を一緒に使うと、殺菌作用やpH調節作用が期待できます。

重曹は一般的に安全で効果的な洗浄剤として使用されています。

※万が一、皮膚の異常や不快感が生じた場合は、使用を中止し医師に相談してください。

重曹はアルカリ性のため、敏感な皮膚や傷のある場合には注意が必要です。

足を洗ったら柔らかいタオルでしっかりと乾燥させると臭いは改善していきます。

病院・クリニックでの治療方法

日常的な足のケアを徹底しても、靴を変えても足の臭いが改善しない時は受診を検討してください。

以下ような症状が現れたら水虫(白癬菌という真菌)の感染が進行していることを示す兆候かもしれません。

- かゆみが非常に強い

- 赤みや発疹が出現

- 皮膚に小さな切れ目やひび割れ、水ぶくれが生じる

水虫は基本的に蒸し暑い夏に増加し、乾燥している冬には減少します。

水虫が増え始める5月には、日本人の5人に1人は足白癬があるという報告があります。

水虫は、抗真菌作用を有する塗り薬で改善することがほとんどです。

しかし、角層が厚い方や爪・髪の毛に寄生している場合、飲み薬が必要になります。

水虫といえば「痒み」を想像する方が多いですが、そのような症状を訴える患者は10%程度と言われています。

足白癬があることに気がつかない人も多いため、足の臭いや見た目で違和感があれば一度病院にご相談ください。

足の臭いの予防対策は?

湿気が残る靴を避けるためには、通気性の良い素材の靴や、メッシュ素材が使用された靴、通気孔がある靴などを選ぶことが重要です。

また、適切なサイズやフィット感の靴を選ぶことも大切です。

また、靴を履いた後には靴をしっかり乾燥させることや、必要に応じて靴用の消臭剤や除湿剤を使用することも効果的です。

また汗由来の臭い成分である「脂肪酸」も「アンモニア」も、いずれも生活を改善することで汗からの分泌を減らすことが可能です。

「脂肪酸」という物質は、脂肪を多く摂取している方は分泌量が多くなると考えられます。

「アンモニア」は摂取したタンパク質から作られるため、便秘気味の方は食物が腸内に停滞し、多量に分泌されてしまいます。

「脂肪酸」も「アンモニア」も、いずれも生活を改善することで汗からの分泌を減らすことが可能です。

運動習慣をつけ、食事を節制することが汗の匂いの軽減につながるのです。

横浜内科・在宅クリニックでの対応方法

足の匂いに悩む人は日常生活で困ることが多く、心理的な負担を感じるでしょう。

当院では、まずは丁寧な問診・視診を行います。

そして生じている症状に対し、日常的なケアで改善が可能なのか、治療介入が必要か否かを判断いたします。

日常的なケアでの改善であれば、私自身が監修・開発に携わったわき用クリームがあります。

市販製品の約5倍※の汗・臭いケア成分を配合しており、足に応用して使われている患者様もいらっしゃいます。

※当院調べ

匂いの悩みはクリニックへのご相談はもちろん、まずはセルフケアとしてわき用クリームをお試しいただくのもひとつの方法です。

お困りのことがございましたら、まずは気軽に当院にご相談くださいね。

横浜内科・在宅クリニック院長 朝岡が実際に経験した例!

先日、20代の方の足を見たところ、水虫に感染していました。

この年代で発症するのは珍しいので、よくよく話しを聞いてみると、サウナによくいくとのことでした。

実は、水虫はじめじめしているところを媒介にして感染してしまいます。

サウナや銭湯などの足ふきマットや床には必ず水虫がいると思ってください。

実際に水虫が体内に侵入するまでに1日ほどかかるといわれております。

入浴後にしっかりとタオルで拭ききれば水虫の予防になりますので、こちらを徹底することをお勧めします。

まとめ

今回は、足が臭くなる原因やにおいやすい人の特徴、対策について解説してきました。

足の匂いは多くの人にとって気になることです。

医師である私自身、日常的に心配になることがあります。

足の臭いが気になることは、個人の体質や環境にもよるため仕方がないことです。

足の指の間や足底の皮膚は湿度が高くなりやすいため、細菌の繁殖や臭いの発生が起こりやすいのです。

気になる場合は日常的に足のケアをすること、通気性の良い靴や吸湿性の高い靴下を着用することが有効です。

湿気を逃がすために靴の中をしっかりと乾燥させましょう。

以上の対策を講じることで、足の臭いを軽減することは可能ですが、完全に解消するのは難しいかもしれません。

足の臭いが気になることは一般的であり、多くの人が同じ悩みを抱えています。

それでも、もし足の臭いが強く、日常生活に支障をきたしている場合は、医師や皮膚科専門医に相談することをおすすめします。

「考えすぎかな」と思わずに、専門家の助けを求めてください。

受診はあなたの健康を守るための第一歩です。

心配せずに、医師に相談してみましょう。

【参考文献】

横浜内科・在宅クリニック 理事長:朝岡 龍博 医師

『クリニックに関わる全ての人を幸せに』

『最後まで患者様と病気と向き合います』

【経歴】

・2016年 名古屋市立大学卒業、豊橋市民病院 初期研修医勤務

・2018年 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科

・2020年 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科

・2021年 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科

・2022年 西春内科・在宅クリニック 副院長

・2023年 横浜内科・在宅クリニック 院長

・2025年 医療法人 幸龍家 理事長

【資格】

・舌下免疫療法講習会修了

・厚生労働省 指定オンライン診療研修修了

・緩和ケア研修会修了

・難病指定医

・麻薬施用者