子どもの虫歯について|できやすい場所や予防法を解説

美味しい物を食べると幸せな気持になりますよね!

でも、もしその大好きな食べ物が食べられなくなってしまったらどうでしょうか?

考えただけでも寂しい気持ちになります。

実は、その楽しみを守るために大切なのが【歯】です。

今回はそんなとても大切な【歯】について、子どもが虫歯になりやすい理由や特徴、予防方法などについて詳しく解説していきます。

- 1. 子どもが虫歯になりやすい理由について

- 1.1. 歯磨き不足

- 1.2. 乳歯の構造

- 1.3. 食生活の影響

- 1.4. 親からの感染

- 2. 子どもの虫歯の特徴は?

- 2.1. 進行が早い

- 2.2. 見逃しやすい

- 3. 子どもの虫歯ができやすい場所

- 3.1. 奥歯

- 3.2. 上の前歯

- 3.3. 歯と歯の間

- 4. 子どもの虫歯を予防するには

- 4.1. 正しい歯磨き方法の指導を受ける

- 4.2. 親が仕上げ磨きする

- 4.3. 歯科でのフッ素塗布

- 4.4. デンタルフロスを使用する

- 4.4.1. ①歯ブラシとの併用で約9割の歯垢を除去

- 4.4.2. ②日々の虫歯や歯周病予防に効果的

- 4.4.3. ③子供の虫歯を防ぐ

- 4.5. フッ素入り歯磨き粉を使う

- 4.6. 糖分の摂りすぎを控える

- 4.7. 食物繊維を摂る

- 4.8. 定期的に歯科検診を受ける

- 5. だらだら食べが子どもの虫歯の原因になる?

- 6. 子どもの虫歯を放置するとどうなる?

- 6.1. 永久歯の形成不全や変色

- 6.2. 顎の成長を阻害する

- 6.3. 口臭の原因となる

- 7. 横浜内科・在宅クリニックでできる対応

- 8. まとめ

子どもが虫歯になりやすい理由について

歯磨き不足

子どもの虫歯が繰り返す原因としてまず考えられるのは、十分な歯磨きができていないことです。

子どもの歯磨きを見ていて、十分な時間をかけて、丁寧に磨いていることに安心していませんか?

しかし、「磨いている」と「磨けている」は、大きく違ってきます。

子どもの歯磨きにおいて重要なのは、時間ではなく磨けているかどうかです。

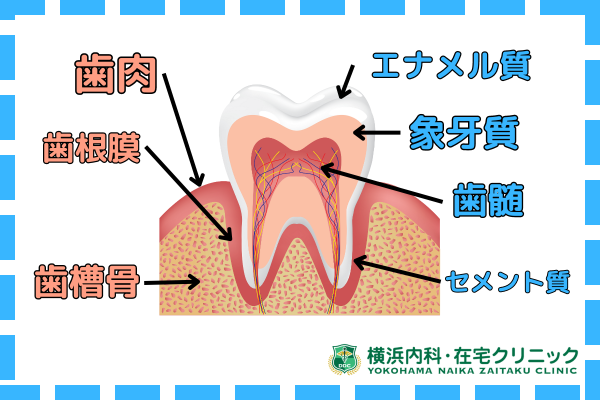

乳歯の構造

歯は「エナメル質」「象牙質」「セメント質」「歯髄」の4つの組織からできています。

乳歯と永久歯に構造の大きな違いはありませんが、エナメル質と象牙質の厚さが異なります。

乳歯は永久歯に比べてエナメル質と象牙質は半分ほどの厚さなく、とても薄いです。

また、乳歯はやわらかく、汚れが付きやすい特徴があり、虫歯になるととても進行が速いです。

中には、エナメル質がうまく作れない、エナメル質形成不全症を発症しているお子様もいます。

より一層虫歯になりやすいと言えるでしょう。

食生活の影響

ダラダラと長く食事をしたり、間食の回数が多かったりすると、お口の中は虫歯ができやすい環境となります。

糖分がお口の中に長くとどまると虫歯になりやすいためです。

また、糖分は虫歯菌を活性化させるため、過度な摂取を控えることも大切です。

- 糖分の含まれたおやつやジュースをできるだけ控える

- 間食の頻度やタイミングを工夫する

- 食後やおやつの後はブラッシングか口をゆすぐ

など対策をとるようにしましょう。

親からの感染

一人ひとりの虫歯菌の数は違いますが、実は産まれてきた赤ちゃんのお口の中には、虫歯菌はいません。

虫歯菌の代表、ミュータンス菌は親や祖父母から感染すると言われています。

離乳食が始まるタイミングで、親や祖父母が自分の食器で食べさせたり、温かい物を息をかけて冷ますことで、唾液を介して感染する可能性があると考えられてます。

特に乳臼歯(奥の乳歯)が生えてくる生後1歳半から2歳半は、食事できるものが増え、感染しやすいと言われているため注意が必要です。

大切な子どもに虫歯菌をうつさないためにも以下などの対策をとるようにしましょう。

- 子どもとお箸、スプーンコップなどを共用しない

- 子どもとキスをしない

- 大皿の料理を享有して食べない

関連記事:おたふくかぜの症状や粒状時期について|大人がかかると重症化する?

子どもの虫歯の特徴は?

進行が早い

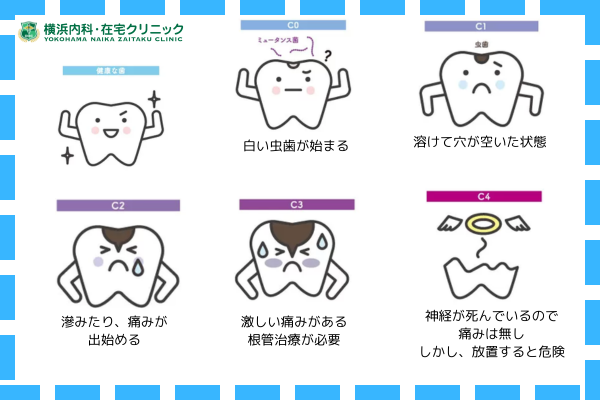

先述しましたが、乳歯は歯の一番外側の層である「エナメル質」の厚さが永久歯の半分しかありません。

そのため、穴が空きやすく、かつ虫歯の進行速度が早いです。

永久歯の虫歯の進行速度としては、「エナメル質のみの虫歯」が「次の段階の虫歯」になるのは半年程度です。

乳歯の場合はエナメル質が薄いため、虫歯の進行速度が永久歯より非常に早く、たった1週間でかなり症状が進んでしまうこともあります。

見逃しやすい

通常、歯の表面のエナメル質は透明感のある白色をしています。

しかし、初期の虫歯では、虫歯菌の出す酸によってエナメル質が溶けてしまい、白く濁るように変色するのです。

もう一つの特徴として、白い斑点が出ることがあります。

歯にできる白い斑点はホワイトスポット(乳歯の一部分が白濁した状態)と言われるもので初期の虫歯です。

「黒くないのに虫歯なの?」と思われるかもしれませんが、実は初期の虫歯は白くなります。

そのため虫歯と気づかず見逃してしまうことが多く、注意が必要です。

このような「一見虫歯がないように見えても虫歯だった。」ということがないように、定期的な歯科検診を受けるようにしましょう。

定期的な歯科検診は、虫歯の早期発見以外にも、正しいブラッシング方法を学ぶためにもとても重要です。

子どもの虫歯ができやすい場所

奥歯

ご飯や食べ物を奥歯で噛んで食べる事により、食べ物のカスが奥歯に溜まりやすくなり、そこに虫歯菌も溜まるため虫歯となります。

特に、上の奥歯はお父さん・お母さんたちがお口の中をチェックしても見えにくいため、見逃されがちになります。

ブラッシングの際は注意してみる必要があるでしょう。

上の前歯

前歯同士の間、歯と歯茎の境目、前歯の表面などが虫歯になりやすくなります。

食べ物をかじって食べられるようになると、前歯の裏面に食べ物が付着しやすくなり、しっかりと歯磨きしてあげなければ虫歯になってしまいます。

歯と歯の間が黒くなったり、歯の表面が茶色く見える場合は、虫歯が疑われます。

上の前歯も汚れが溜まりやすい場所になるため、ブラッシングの際はお父さん・お母さんがしっかりと汚れをかき出してあげる必要があるでしょう。

歯と歯の間

子供でも大人でも虫歯が一番よくできやすい場所は歯と歯の間です。

特に乳歯の奥歯と奥歯の間はすき間がなく、歯ブラシで汚れを落とすことがなかなかできません。

ブラッシングだけで落としきれない汚れはフロスをうまく活用していくことが大切です。

上顎の前歯と前歯の間も同様、飲み物が原因になることが多くあるため注意しましょう。

子どもの虫歯を予防するには

正しい歯磨き方法の指導を受ける

ポイント1.毛先を歯の面にまっすぐあてる

ハブラシの毛先を歯と歯ぐき(歯肉)の境目、歯と歯の間に、きちんとあてる。

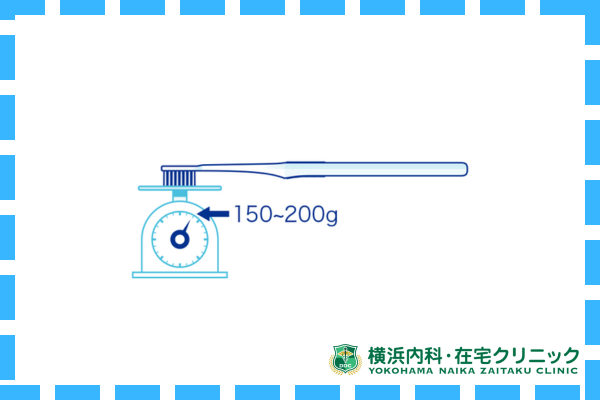

ポイント2.軽い力で動かす

ハブラシの毛先が広がらない程度にあてる。

強い力で動かすとハブラシの毛先が広がって歯ぐき(歯肉)を傷つけたり、歯垢(プラーク)が逆に取れにくくなったりします。

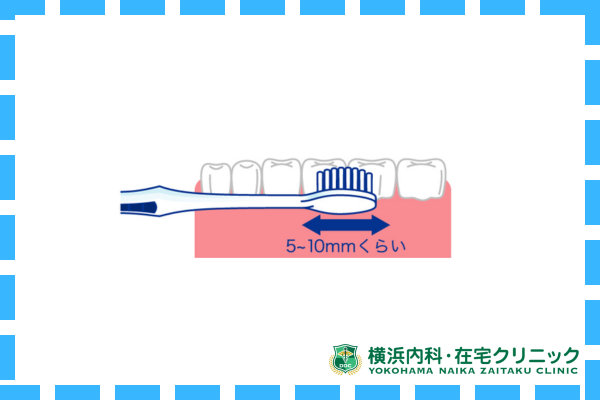

ポイント3.小刻みに動かす

5~10mmの幅を目安に小刻みに動かし、1~2本ずつ磨く。

ポイント4.1か所につき20回以上

ブラッシングの時間は3分以上が目安です。

親が仕上げ磨きする

口の中が見やすく、安全で歯磨きしやすい姿勢として、ひざの上か、保護者が子どもの後ろに回り頭をお腹や脇で固定して歯磨きしてあげるのがおすすめです。

ハミガキ剤を使い始めたら、唾液やハミガキ剤を飲みこみにくくするために、子どもを立たせて歯磨きしましょう。

仕上げ歯磨きを始める時期としては、乳歯が生えてくる生後8か月頃が、歯磨きスタートのタイミングです。

また、子どもがしっかりと一人で歯磨きをできるようになる6歳くらいまでは仕上げ磨きを行いましょう。

先述した「子どもの虫歯のできやすい場所」は磨き残しが多い場所でもあります。

奥歯、前歯、歯と歯の間など、磨き残しがないようにしっかりと仕上げましょう。

歯科でのフッ素塗布

フッ素には3つの大きな役割があります。

- 虫歯になりかけた初期の歯を元に戻す作用がある

- 虫歯菌が出す酸の生成を抑制する

- 虫歯になりにくい、強い歯の質になる

上下左右の前歯が8本生えそろった1歳頃を目安にフッ素を始めるのがおすすめです。

歯科医院はもちろん、地域によっては保健所の歯科検診などでフッ素塗布を行っていることもあります。

また、市販の子ども用の歯磨き粉に含まれている商品もあり、手軽にフッ素を取り入れることも可能です。

デンタルフロスを使用する

デンタルフロスは、合成繊維などを束ねて作った細い糸状のものです。

汚れが残りやすい歯と歯の間にデンタルフロスの糸が入り込み、歯垢を取りのぞくことができます。

デンタルフロスを使うメリットを3つ紹介します。

①歯ブラシとの併用で約9割の歯垢を除去

デンタルフロスを使うと、歯と歯の間にある歯垢を取りのぞくことができます。

虫歯ができやすい場所は、主に「奥歯のかむ面の溝」や「歯と歯の間」です。

歯ブラシとあわせてデンタルフロスを使うことで、9割近くの歯垢を除去できるといわれています。

②日々の虫歯や歯周病予防に効果的

虫歯や歯周病の原因は歯垢です。

特に、歯と歯の間にできてしまった虫歯は、大きくなるまで外からは見えにくいです。

歯と歯の間は歯ブラシだけでは十分に汚れを落とすことができず、フロスの使用がとても重要と言えるでしょう。

③子供の虫歯を防ぐ

子どもの歯と歯の間の虫歯は、乳歯が生えそろってきて、歯と歯の間が狭くなってくる2歳ごろから増え始めます。

乳歯の虫歯は痛みを感じにくく、発見しづらいです。

そのため、毎日のフロスで歯と歯の間をきれいにし、虫歯を防ぐことが需要です。

普段フロスを使用されない方にとっては、「痛いんじゃないか?」と不安がられることがありますが、まずはお父さん・お母さんが使用して慣れておくことでお子様のフロスがやりやすくなります。

ぜひ、毎日の歯磨き習慣にフロスを取り入れていきましょう。

フッ素入り歯磨き粉を使う

乳歯や永久歯の生え始めの虫歯や歯周病のリスクを予防するために、フッ素入りの歯磨き粉を使うとより効果的です。

フッ素入り歯磨き粉の選び方を以下にまとめます。

- フッ素入り歯磨き粉を選ぶ上で、フッ素濃度が500ppm以上の歯磨き粉が高い虫歯予防効果が期待できます。

- 研磨剤無配合

研磨剤は、歯の表面に付着したプラークを落とすことができる効果がありますが、歯の表面を傷つけてしまうリスクもあるため注意が必要です。

基本的に子供用の歯磨き粉を選ぶ際には、研磨剤無配合を選ぶようにしましょう。

小さなお子様用にフルーツのフレーバーが付いたジェルや泡タイプ、スプレータイプなど使いやすいものがたくさんあります。

ぜひ、使いやすいものを見つけて毎日のケアに取り入れていきましょう。

糖分の摂りすぎを控える

現代人の食事は、加工された炭水化物や糖質が過多になりがちで、それだけで虫歯のリスクは高くなります。

虫歯を予防するためには、糖分の量だけではなく頻度を少なくすることが大切です。

食物繊維を摂る

意外かもしれないですが、食物繊維が虫歯予防になると言われています。

食物繊維に含まれている繊維質を噛むことで、食べ物と歯がこすれあって歯の表面についた食べかすや歯垢を落とす手伝いをしてくれます。

また、食物繊維を多く含む食品を噛むことで唾液の分泌がふえます。

唾液は口内を中和し、虫歯を予防することができるのです。

また、唾液には歯についた歯垢を洗い流してくれる役割もあります。

食物繊維を含む食品をおいしく、楽しく取り入れることで子どもの虫歯を予防しましょう。

食物繊維が豊富な食品は以下などです。

- 人参

- たまねぎ

- ブロッコリー

- かぼちゃ

- しいたけ

- ピーマン

- レタス

定期的に歯科検診を受ける

子どもでも定期的に歯科検診を受けるべき理由は以下の3つです。

- 乳歯は虫歯になりやすい。

- 歯並び・嚙み合わせの異常を早期発見できる。

- 正しいセルフケアを習慣化するため。

子どもの歯科検診は3~4か月に1回程度の頻度で受けましょう。

ただし、3~4か月は目安です。

歯の状態によっては、異なることがあります。

かかりつけの歯科医院と相談し、適切な頻度での歯科検診を受けることが重要です。

これまで解説してきたように、子どもの歯は、虫歯になりやすいため、早期発見・早期治療がとても大切です。

だらだら食べが子どもの虫歯の原因になる?

実は、間食が多い子供ほど虫歯になりやすい傾向があると言われています。

糖分を摂取すると、糖分が口の中にいるミュータンス菌という虫歯菌によって分解され、酸を作ります。

この酸が、歯のミネラル成分がを溶かしてしまうのです。

これを「脱灰(だっかい)」と言います。

一方唾液には、歯から抜け出したミネラル成分を補う働きがあり、これを「再石灰化(さいせっかいか)」といいます。

これによって一度歯からミネラルが溶け出したとしても、再石灰化により再度ミネラルが補われるので、簡単に虫歯になる事はありません。

ところが、おやつやご飯を頻繁に食べて、脱灰が1日に何度も繰り返されると再石灰化が間に合いません。

歯のミネラルがどんどん抜けて穴が開き、虫歯になってしまうのです。

子どもの歯を守るためにも、間食は頻度やタイミングを工夫し、できるだけ糖分の多いお菓子・ジュースを避けるようにしましょう。

関連記事:急性扁桃炎の症状や早く治す方法を解説|急性咽頭炎との違いは?

子どもの虫歯を放置するとどうなる?

永久歯の形成不全や変色

子どもの乳歯は、永久歯が生える準備をするための大事な役割を担っています。

虫歯を放置してしまうと、乳歯の下で成長中の永久歯に影響を及ぼすことがあるのです。

特に虫歯が深刻になると、細菌が歯の内部に浸透し、永久歯の形成に不全を引き起こしたり、変色の原因となることがあります。

これにより、見た目だけでなく歯の強度にも問題が生じる可能性があります。

子どもが将来きれいで健康な歯を持つためには、早期の虫歯治療と予防が重要です。

顎の成長を阻害する

虫歯による痛みがあると、無意識に虫歯を避けて食べ物を噛むようになります。

その結果、顎の発達を阻害してしまいます。

顎の発達が悪くなることで、左右で顎の形が異なることや噛む力が弱くなるといったトラブルを引き起こすば場合があるのです。

また、舌の動きが鈍くなり滑舌が悪くなったり、鼻腔が狭くなり鼻呼吸に支障が出て口呼吸になってしまうなどの影響を及ぼす可能性があります。

口臭の原因となる

虫歯を放置すると、虫歯の穴に食べ物が詰まり口臭の原因となることがあります。

虫歯によってできた穴は複雑な形状をしており、ブラッシングでは除去することがとても難しいです。

徐々に食べカスが腐敗して、放置した生ごみのような口臭になります。

また、虫歯が進行し、神経や血管が腐敗した場合も口臭が発生します。

強い痛み、口臭がある場合は歯科医院を受診し虫歯治療が必要です。

その他、歯の根元に海が溜まっている場合にも口臭を発生させることがあります。

歯の根元の膿にはメチルメルカプタンと呼ばれる魚や野菜が腐ったような臭いを発生させる物質で、食べかカスなどと混ざりあうことで更なる悪臭を発します。

虫歯を放置することで上記のようなリスクがあります。

虫歯は定期的な歯科検診で予防と早期発見・治療がとても大切です。

歯科検診を定期的に受けていない場合も虫歯ができた時は速やかに歯科医院を受診するようにしましょう。

横浜内科・在宅クリニックでできる対応

歯の痛みが虫歯以外の病気・疾患から、引き起こされる場合もあります。

例えば、口内炎や三叉神経痛、副鼻腔炎などです。

歯が痛くて歯科医院に受診したけどどこにも問題がなかったなど、原因不明の歯の痛みなどがあれば横浜内科・在宅クリニックにお気軽にご相談下さい。

原因がわからない痛みが不安で仕方がないかと思います。

横浜内科・在宅クリニックでは、患者様お一人おひとり寄り添い診察・検査・処置などを行っております。

歯の痛み以外にも体調不良や、発熱、頭痛、腹痛などお困りのことがありましたら、ご相談ください。

まとめ

子どもが虫歯になる原因は人(主に親)からによるものです。

歯磨きがしっかりと行えていない事や、甘い物や食事の時間が長いなどが挙げられます。

歯磨きの正しい方法をしっかりと教え、定期的に歯科医院に通うことが歯を守る事に繋がります。

子どもの歯を守るのも他でもないお父さん・お母さんです!

何歳になっても美味しい物を自分の歯で食べられる様に守っていきましょう。

参考文献

子どもはなぜ虫歯になりやすい?見つけ方のコツや治療・予防の方法を紹介

横浜内科・在宅クリニック 院長:朝岡 龍博 医師

『クリニックに関わる全ての人を幸せに』

『最後まで患者様と病気と向き合います』

【経歴】

・2016年 名古屋市立大学卒業、豊橋市民病院 初期研修医勤務

・2018年 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科

・2020年 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科

・2021年 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科

・2022年 西春内科・在宅クリニック 副院長

・2023年 横浜内科・在宅クリニック 院長

【資格】

・舌下免疫療法講習会修了

・厚生労働省 指定オンライン診療研修修了

・緩和ケア研修会修了

・難病指定医

・麻薬施用者

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2026.01.10午後の外来診療時間変更について

お知らせ2026.01.10午後の外来診療時間変更について お知らせ2026.01.05令和8年 新年のご挨拶

お知らせ2026.01.05令和8年 新年のご挨拶 お知らせ2025.12.2312/25(木)午後の外来診療休診のお知らせ

お知らせ2025.12.2312/25(木)午後の外来診療休診のお知らせ ブログ2025.12.17制汗剤は使わない方がいいって本当?肌を守る正しい対策と注意点を解説

ブログ2025.12.17制汗剤は使わない方がいいって本当?肌を守る正しい対策と注意点を解説