【喉の痛みや熱】子供が溶連菌感染症になったときはどうする?学校や保育園は休むべき?

お子様が熱を出してのどが痛いという状況に出会ったことはあるかと思います。

コロナウイルス感染症であったり、インフルエンザであったりすることもありますが、その症状は「溶連菌感染症」かもしれません。

あまり耳にすることがない感染症かもしれませんが、注意が必要な疾患の一つとなります。

今回は「溶連菌感染症」について説明していきます。

溶連菌感染症ってなに?

まずは溶連菌感染症の概要について説明します。

溶連菌感染症は感染症法において、4類感染症に分類されており、定点報告の対象疾患となっています。

溶連菌感染症の原因

溶連菌の正式名称は溶血性連鎖球菌といいます。

溶連菌はA・B・C・G群と様々な種類の菌があり、その中でも一番頻度が多いA群β溶連菌が特に咽頭に感染する感染症です。

溶連菌感染症の発症時期

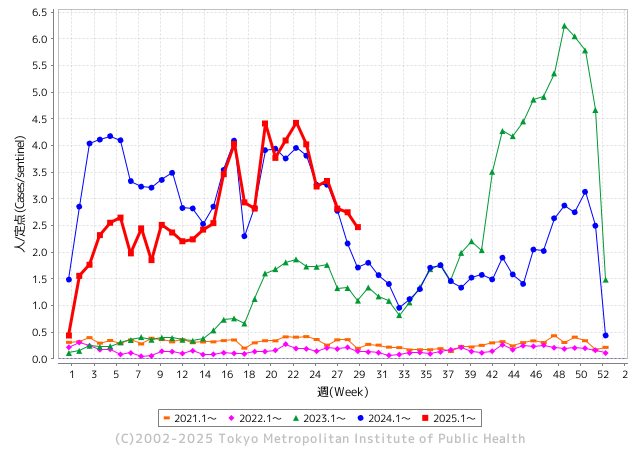

発症時期については東京都のデータですが、溶連菌の発生数をグラフにお示しします。

グラフを見てわかる通り、夏(6~8月)と冬(11~3月)の年2回の流行時期があります。

特に冬季はインフルエンザも流行しますので、鑑別が重要となります。

溶連菌感染症の好発年齢は?

溶連菌感染症は、子どもから大人までいずれの年令でも起こりえる感染症です。

特に、学童期の小児に多く、3歳以下や成人では典型的な臨床像を呈する症例は少なくなります。

溶連菌の感染経路は?

溶連菌の感染経路は主にの2つです。

- 飛沫感染:咳やくしゃみなどで出た唾液などが口に入ることで感染する

- 接触感染:物などを共有することで感染する

感染者との接触を介して広がるため、感染者との接触の機会が増えることで感染しやすくなるため、家庭・学校などの集団での感染も多くなります。

感染力は急性期にもっとも強くなり、その後徐々に弱くなっていきます。

関連記事:咽頭結膜熱(プール熱)とは?大人もかかる?流行性角結膜炎との違いも解説

溶連菌感染症の症状・合併症について

溶連菌感染症の症状は?

溶連菌感染症は感染から2~5日の潜伏期間の後に発症します。

典型的な症状として、以下などが挙げられます。

- 突然の発熱

- 全身倦怠感

- 咽頭痛

- 時に吐き気

- イチゴ舌(イチゴのような赤くぶつぶつのできた状態)

- のど(軟口蓋)の点状出血

- 扁桃の腫れ、白苔(白い苔のようなものの付着)

また、発熱開始後12 〜24 時間した後に以下の症状がみられることがあり、このような状態を猩紅熱(しょうこうねつ)といいます。

- 体の皮疹(点状紅斑様、日焼け様)

- 口唇蒼白(顔面では上記の皮疹は見られず、額と頬が紅潮し、口の周りのみ蒼白にみえる)

溶連菌感染症の合併症について

溶連菌感染症は時に合併症を起こすため注意が必要です。

肺炎、髄膜炎、敗血症といった細菌感染症に共通する重症化を起こすこともあります。

また、溶連菌感染症の特徴的な合併症がありますので順に説明していきます。

これらは菌が直接障害を起こすわけではなく、感染によって免疫状態が異常となった場合に起こる疾患です。

リウマチ熱

溶連菌感染症で治療をおこなわなかった場合に起こることがあります。

関節痛や痙攣、時に心臓にも炎症を起こし、胸痛や動悸が起こります。

急性糸球体腎炎

溶連菌が治ってから2週間ほどたってから発症します。

全身のむくみ、血尿などが症状となります。

自然に軽快することもありますが、時に腎機能障害が残ってしまうことがあります。

結節性紅斑

おもにすねにできる痛みを伴う赤い皮疹ができます。

数週間でしこりを残して治癒することがほとんどですが、時に慢性型に移行します。

溶連菌感染症の診断

溶連菌感染症の診断には、のどの粘膜を綿棒でこすって、細菌を検出する迅速検査を用いることがほとんどです。

迅速検査は診断機能が非常に高い検査となりますが、採取された菌量が少ない場合は検出できないこともあります。

他には培養検査や、血液抗体検査などもありますが、外来診療では時間がかかるため用いることはあまりありません。

関連記事:子供に流行中のRSウィルス感染症(ライノウィルス)とは?症状や保育園の登園はどうすればいい?

溶連菌感染症の治療

溶連菌感染症は細菌感染症ですので、抗生剤(抗菌剤)治療をこないます。

ペニシリン系(サワシリン®、オーグメンチン®)、セフェム系(フロモックス®)、マクロライド系(クラリス®)と呼ばれる抗生剤が有効です。

抗生剤は少なくとも10日間は投与することが必要です。

また、のどの痛みや発熱に対しては、炎症を抑える薬や解熱剤なども用いられます。

なぜ子供は溶連菌感染症になりやすいのか?

先ほど説明した通り、溶連菌感染症の感染経路は、咳やくしゃみなどの飛沫感染と接触感染が主です。

学童期のお子様は感染予防策が不十分である場合が多いため、感染リスクが高くなります。

関連記事:おたふく風邪の初期症状は?原因や感染経路、合併症について解説

溶連菌感染症と新型コロナや風邪の違いは?

一般的な風邪や、インフルエンザ、コロナウイルス感染症などは溶連菌感染症と症状がよく似ています。

これらの疾患はウイルスが原因で起こる感染症ですが、溶連菌は細菌が引き起こす感染症です。

ウイルス性感染症に対して使用される抗ウイルス薬はウイルスの増殖を防ぐ薬ですので、直接的に数を減らすことはできません。

一方で、細菌感染症である溶連菌感染症に対しては抗生剤(抗菌薬)を用いられます。

抗菌薬は、直接細菌に作用し数を減らすことができますので、効果的な治療が存在します。

溶連菌感染症になったら学校や保育園を休むべき?

学校保健安全法で溶連菌感染症を起こした場合、学校や保育園・幼稚園への登園は禁止されています。

溶連菌感染症は抗生剤治療を開始しておよそ24時間で感染力がほぼなくなります。

そのため、抗菌薬内服後24時間以上経過し、症状が落ち着いていれば登校や登園が可能です。

関連記事:家族内での感染を防ぐために|ウイルスや病原菌から家族を守る

家庭で気をつけるべきこと

溶連菌感染症の家庭内での感染率は、20~60%程度あるといわれています。

特に急性期の兄弟間での感染が最も高率で、25%と報告されており、感染者との濃厚接触を避けることが予防として最も重要です。

タオルやコップなどは別々のものを使用したり、うがい、手洗いなどの一般的な予防法をおこなうことも必要となります。

なにより、感染者がきちんと抗生剤治療を受けることが最も重要な対策となることは押さえていただきたいポイントです。

横浜内科・在宅クリニックでできる治療

横浜内科・在宅クリニックでは、溶連菌感染症の迅速検査が可能です。

先ほどもご説明しましたが、診断しきちんとした治療を受けることが重要となる疾患です。

気になる症状があった場合は、お気軽にご相談ください。

合併症を起こしている場合や、咽頭炎がひどく、水分が摂取できない場合は、より高度な治療を要するため病院受診しましょう。

まとめ

今回は、溶連菌感染症について説明してきました。

溶連菌感染症は早期治療が大切な疾患です。

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザとも似た症状が現れることもあるため、体調不良の場合は病院を受診しましょう。

参考資料

循環器内科:小正 晃裕 医師