マイコプラズマ肺炎の咳が止まらないときの対処法|治療や予防方法について解説

マイコプラズマ肺炎は、一般的な風邪やインフルエンザに比べて『咳』の症状が長引くことが特徴的な肺炎です。

またしっかりと治療を行わないと、症状が悪化したり、重症化するリスクのある病気です。

この記事では、マイコプラズマ肺炎の主な症状や咳が止まらないときの対処法、治療方法などについて詳しく解説します。

日常生活での注意点や適切な治療方法を理解し、早期回復を一緒に目指しましょう。

- 1. マイコプラズマ肺炎とは?

- 2. マイコプラズマ肺炎の症状

- 2.1. 主な症状

- 2.1.1. 発熱

- 2.1.2. 倦怠感

- 2.1.3. 頭痛

- 2.1.4. 喉の痛み

- 2.2. 特徴的な咳

- 2.3. 重症化した場合

- 3. マイコプラズマ肺炎で咳が止まらないときの対処法

- 3.1. こまめな水分補給

- 3.2. 部屋の加湿

- 3.3. マスク着用

- 3.4. 喉を温める

- 3.5. 楽な姿勢で安静にする

- 4. マイコプラズマ肺炎の受診のタイミングと治療方法

- 4.1. 受診のタイミング

- 4.2. 治療方法

- 5. マイコプラズマ肺炎の日常でできる予防方法

- 5.1. 手洗い

- 5.2. マスクの着用

- 5.3. 共有物の消毒

- 5.4. 体調管理

- 5.4.1. 十分な睡眠を取る

- 5.4.2. バランスの取れた食事を心がける

- 5.4.3. 定期的な運動を行う

- 5.4.4. ストレス管理をする

- 6. 横浜内科・在宅クリニックでできること

- 7. まとめ

マイコプラズマ肺炎とは?

マイコプラズマ肺炎は『マイコプラズマ・ニューモニエ』という細菌が原因で発症する肺炎です。

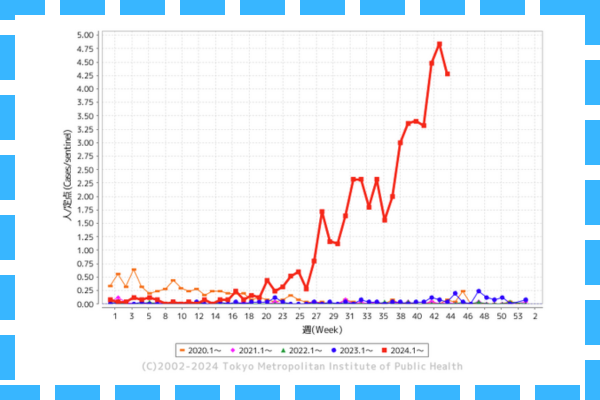

一年中見られますが、特に秋冬に増える傾向があり、2024年秋には関東地方で大きな流行を見せました。

下のグラフは東京の定点医療機関当たりの患者報告数です。

7~8月頃から患者報告数が増加しているのが分かります。

感染経路は主に飛沫感染で、感染者の咳やくしゃみのしぶきを通じて広がります。

学校や職場など人が密集する場所での集団感染が起きやすく、完治までに時間がかかるのが特徴です。

潜伏期間は2~3週間程度と長く、潜伏期間中でも周囲にうつしてしまうことがあります。

そのため、気付かない内に感染を広げることがあります。

学校保健法では、明確な出席停止期間はありません。

しかし、「症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで出席停止」と定められています。

関連記事:乾燥で咳が止まらないのはなぜ?咳の特徴や悪化させないための方法を紹介

マイコプラズマ肺炎の症状

主な症状

マイコプラズマ肺炎感染後、2~3週間の潜伏期間を経て、以下の初期症状が現れます。

- 発熱

- 倦怠感

- 頭痛

- 喉の痛み

これらの初期症状について詳しく解説しましょう。

発熱

37.5~38.5℃の発熱が見られることが一般的です。

体質によっては39℃を超える場合もあります。

また、発熱は数日間続くことがあり、薬を飲んでもすぐに解熱しないケースがあります。

倦怠感

感染が進むと全身に強い倦怠感や疲労感が現れます。

慢性的な疲れを感じ、軽い動作でも疲れやすくなるのが特徴です。

倦怠感は、熱が下がった後もしばらく続くことが多く、回復までに時間がかかることがあります。

頭痛

マイコプラズマ肺炎では、風邪の症状に似た持続的な頭痛が発生することがあります。

頭の重さや圧迫感を感じることがあり、発熱と同様に薬を飲んでも痛みが完全に治まらないことが多いです。

頭痛は、軽度のものから日常生活に支障をきたすほど強いものまで個人差があります。

喉の痛み

喉の痛みも初期症状としてよく見られます。

咳による刺激で悪化し、ヒリヒリするような痛みが続きます。

特徴的な咳

マイコプラズマ肺炎の最も特徴的な症状は、痰のほとんど出ない乾いた咳です。

一般的な風邪やインフルエンザの咳は1週間程度で改善しますが、この咳は1ヶ月以上も続くことがあります。

特に夜間になると症状が悪化しやすく、寝ている最中に突然咳き込んでしまうこともあります。

乾燥した空気や冷たい空気が気道を刺激するためです。

この夜間の咳は睡眠の質を低下させ、日中の疲労感や体力の消耗につながります。

重症化した場合

通常、マイコプラズマ肺炎は自然に治ることが多い疾患です。

ですが、免疫力の低い方、高齢者、乳幼児は重症化の可能性があるため注意が必要です。

以下のような症状が当てはまる場合、胸膜炎、心筋炎、髄膜炎といった合併症の可能性が考えられます。

当てはまる場合は、速やかな診断と治療が必要になるため、すぐに医療機関を受診してください。

- 息苦しさがある

肺の炎症により、十分な酸素が取り込めない状態です - 高熱が続く

通常は微熱程度ですが、重症化すると高熱が続きます - 胸に痛みがある

特に深呼吸をしたときに痛みが強くなる場合は要注意です - 痰に血が混じる

肺や気管支に重大な炎症が起きている可能性があります - 顔色が悪く、唇が紫色になる

チアノーゼと言われる状態で、酸素が足りていない状態です

マイコプラズマ肺炎で咳が止まらないときの対処法

こまめな水分補給

適切な水分補給によって、マイコプラズマ肺炎による乾いた咳を和らげることができます。

喉の粘膜が乾燥すると咳が悪化するため、こまめにコップ1杯の水分を取ることをお勧めします。

常温の水やノンカフェインのお茶が最適です。

スポーツドリンクも良いのですが、糖分が多いため1日1~2回までにしましょう。

また、コーヒーや濃い緑茶に含まれるカフェインは利尿作用で体から水分を出やすくするため、できるだけ控えましょう。

部屋の加湿

部屋が乾燥していると、喉や気道が刺激されて咳が悪化します。

加湿器などを使い湿度50〜60%を保つようにしましょう。

湿度が低すぎると喉が乾燥して咳が悪化し、高すぎるとカビやダニが繁殖しやすくなるため、この範囲の湿度が理想的です。

加湿器がない場合でも、濡れタオルを部屋に干したり、洗面器にお湯を溜めておいて湯気を利用したりして手軽に湿度を保つことができます。

マスク着用

マスクは喉を保湿し、冷たい空気や乾燥から守ってくれます。

特に夜間の着用がおすすめです。

夜間のマスク着用は睡眠中の喉の乾燥を防ぎ、夜中の咳の悪化を抑えることができます。

喉を温める

温かい飲み物や蒸しタオルで喉を温めると、血流が良くなり、炎症や乾燥による咳が和らぎます。

特におすすめなのは生姜湯やハーブティーです。

体が温まるだけでなく、リラックス効果もあるため、咳がつらいときの強い味方になります。

喉を温めるための以下のポイントを心掛けことで、症状の緩和が期待できます。

- 生姜湯やハーブティーを少しずつ飲む

- 清潔な蒸しタオルを首に巻く

- 熱すぎない温かさを保つ

楽な姿勢で安静にする

咳が出ているときに横になると、肺が圧迫され症状が悪化することがあります。

そこで、以下のような楽な姿勢がおすすめです。

- 上半身を少し起こす

- クッションや枕で背中を支える

- 首や肩に力が入らないよう注意する

- 呼吸がしやすい角度を見つける

この姿勢で十分な休息を取ることで、肺への負担が減り、咳も和らぎやすくなります。

関連記事:喉のかゆみはなぜ起こる?併発しやすい症状や対処法を紹介

マイコプラズマ肺炎の受診のタイミングと治療方法

受診のタイミング

マイコプラズマ肺炎は、多くの場合5~7日ほどで症状が治まります。

基本的には、1週間以上咳が続く場合や、38度以上の発熱が3日以上続く場合には、病院へ受診がおすすめです。

また、前述した「重症化した場合」で紹介した以下の症状がある場合は早めに病院へ受診しましょう。

- 息苦しさがある

- 高熱が続く

- 胸に痛みがある

- 痰に血が混じる

- 顔色が悪く、唇が紫色になる

治療方法

マイコプラズマ肺炎は細菌感染による病気です。

そのため治療には、細菌を殺すための以下のような抗生物質を使用します。

- マクロライド系抗生物質

小児や成人で広く使用される

エリスロマイシン、クラリスロマイシン、アジスロマイシンなど - テトラサイクリン系抗生物質

主に成人向けに使用される

8歳未満の小児に使用すると歯が黄色くなる副作用が確認されている

ミノサイクリンなど - ニューキノロン系抗生物質

重症な方や抗菌薬耐性がある場合に使用される

レボフロキサシン、モキシフロキサシンなど

普通の細菌とは違い細胞壁を持たないため、小児の抗生剤でよく使用されるペニシリン系の抗生剤が効かないため注意が必要です。

医師が診断し、症状に合わせた抗生剤を処方します。

抗生物質治療で大事なことは、症状が改善しても指示された期間を最後まで服用することです。

服用を中断すると感染の再発や、抗生物質の効かない耐性菌を発生させるリスクが高まります。

マイコプラズマ肺炎の日常でできる予防方法

手洗い

手洗いは、最も効果的な予防策です。

電車やバス、病院など人が多く集まる場所では、目に見えない菌やウイルスが手に付きやすくなります。

そのため、外出後や食事の前後、トイレの後などは、石鹸を使用して20秒以上手を洗いましょう。

手洗いができない場合はアルコール消毒液を使うことも有効です。

マスクの着用

マスクの着用は、飛沫感染予防に非常に効果的です。

咳やくしゃみをする際に、マスクを着用することで飛沫が広がるのを防ぐことが可能です。

また、周囲の人が咳をしている場合にも、マスク着用によって、感染リスクを大きく減らすことができます。

乾燥しやすい冬場には、マスク内の適度な湿度が喉を潤し、ウイルスや細菌から体を守る粘膜の機能を保つ手助けもしてくれます。

共有物の消毒

家庭内や職場での感染拡大を防ぐために、ドアノブ、リモコン、携帯電話などの共有物を定期的に消毒しましょう。

特に、手がよく触れる場所は細菌やウイルスが付きやすいため、アルコール消毒剤や除菌シートを使って清潔に保つことが大切です。

そして、タオルや食器を共有しないことで、より感染拡大を防ぐことができます。

また、キッチンやバスルームなどの水回りも感染源となりやすいため、定期的に清掃・消毒を行いましょう。

体調管理

日常的に免疫力を高める以下の生活習慣を維持することも、マイコプラズマ肺炎の予防に役立ちます。

十分な睡眠を取る

十分な睡眠をとることで免疫力が上がり、ウイルスと戦うことができます。

寝不足が続くと、この大切な防御機能が低下してしまうため、規則正しい睡眠習慣を心がけることが大切です。

バランスの取れた食事を心がける

ビタミンやミネラル、タンパク質など体の防御機能をサポートする栄養素を摂取することが大切です。

特に、ビタミンC、Dは免疫機能を高める効果があるとされています。

ビタミンCは以下などに多く含まれます。

- アセロラ

- キウイ

- ゆず

ビタミンDは以下などに多く含まれます。

- 乾燥きくらげ

- しらす干し

- 鮭

ビタミンCやDが含まれた食品をバランスよく摂りましょう。

定期的な運動を行う

運動は体力がつき、血行が良くなることで免疫力が向上します。

30分くらいのウォーキングやストレッチ、軽い筋力トレーニングなど、無理のない範囲で体を動かす習慣を取り入れましょう。

ストレス管理をする

慢性的なストレスは免疫力を低下させ、感染症にかかりやすくなります。

リラックスできる時間を作り、精神的な健康も大切にしましょう。

関連記事:風邪で病院へ行くべきか?受診する目安や行くタイミングを解説

横浜内科・在宅クリニックでできること

横浜内科・在宅クリニックでは、マイコプラズマ肺炎を含む呼吸器系疾患の早期診断と治療を行っています。

丁寧な問診と検査を行い、一人ひとりに合った治療プランをご提案します。

長引く咳などの症状には、原因を特定し、適切なお薬を処方が可能です。

重症の方には点滴での処置や大きい病院への紹介状も作成します。

また、通院が難しい方にオンライン診療を提供しています。

スマートフォンやパソコンを通じて医師に相談でき、必要な場合は処方箋を発行し、ご希望の薬局でお薬を受け取れます。

まとめ

マイコプラズマ肺炎感染後は、こまめな水分補給や部屋の加湿、喉を温める、安静にするなど生活習慣の見直しが重要です。

症状が続く場合や悪化する場合は、早期に医師の診察を受け、抗生物質などの適切な治療を行うことで早期回復が期待できます。

また、予防策としては、手洗いやマスクの着用、共有物の消毒を徹底し十分な睡眠やバランスの取れた食事、定期的な運動などで免疫力を高めることが大切です。

これらの対策を日常的に行うことで感染予防と健康維持が可能ですので、しっかりとした予防と早めの対応を心がけましょう。

横浜内科・在宅クリニック 院長:朝岡 龍博 医師

『クリニックに関わる全ての人を幸せに』

『最後まで患者様と病気と向き合います』

【経歴】

・2016年 名古屋市立大学卒業、豊橋市民病院 初期研修医勤務

・2018年 豊橋市民病院 耳鼻咽喉科

・2020年 名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉科

・2021年 一宮市立市民病院 耳鼻咽喉科

・2022年 西春内科・在宅クリニック 副院長

・2023年 横浜内科・在宅クリニック 院長

【資格】

・舌下免疫療法講習会修了

・厚生労働省 指定オンライン診療研修修了

・緩和ケア研修会修了

・難病指定医

・麻薬施用者

投稿者プロフィール

最新の投稿

ブログ2026.01.30ワキガじゃないのに脇が臭い原因は?考えられる理由と改善のポイント

ブログ2026.01.30ワキガじゃないのに脇が臭い原因は?考えられる理由と改善のポイント お知らせ2026.01.28【腎不全と在宅患者の皮膚トラブルについて】ケアマネ勉強会のお知らせ

お知らせ2026.01.28【腎不全と在宅患者の皮膚トラブルについて】ケアマネ勉強会のお知らせ お知らせ2026.01.241/30(金)外来診療休診のお知らせ

お知らせ2026.01.241/30(金)外来診療休診のお知らせ お知らせ2026.01.10午後の外来診療時間変更について

お知らせ2026.01.10午後の外来診療時間変更について